刀具市場打假不斷 誰又(yòu)在製(zhì)假販假買假

假(jiǎ)冒偽劣總(zǒng)是(shì)人人喊打的,假冒刀具也(yě)不例外,但(dàn)打假總也打(dǎ)不盡(jìn),那麽到底誰在製(zhì)假?又是誰在不斷地(dì)冒險販假?更重要的是,事關自身的生(shēng)產,誰又願意去買假?

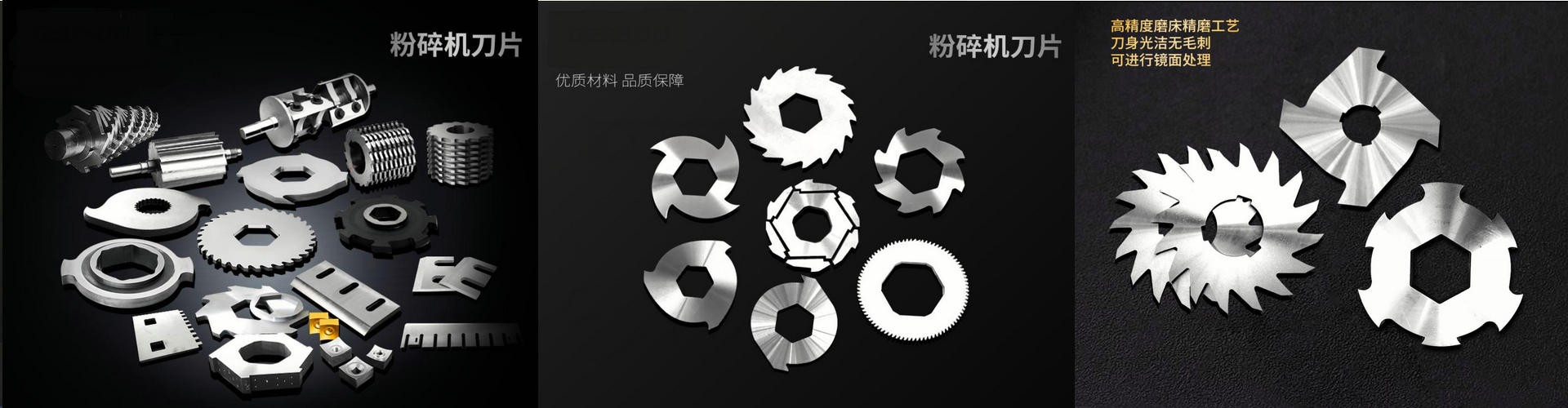

記者通過(guò)各方麵了解到,刀具製假無非兩大類,一類是粗製濫造式的,另一類(lèi)則是有一定技(jì)術水平的仿冒。而且在與有(yǒu)關企業人(rén)員、銷售商、用戶甚至製假者(zhě)的交流中(zhōng),記者(zhě)也逐步了解到了這(zhè)兩(liǎng)類製假的流程。

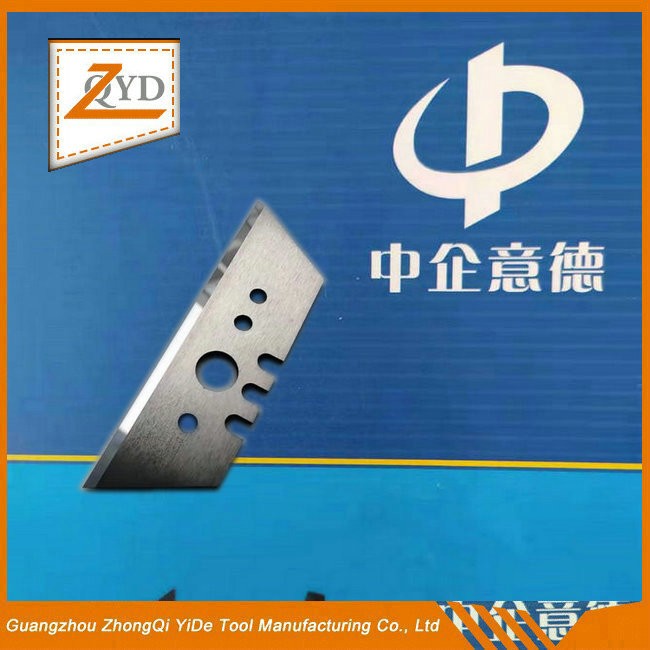

國(guó)內一些品牌的標準產品(pǐn),如(rú)通用的鑽頭(tóu)、絲錐、硬質合金刀片等等,技術(shù)難度不高,往往是製假者粗(cū)製濫造的對象,江(jiāng)浙一帶以及(jí)河北等地很多小企業甚(shèn)至家庭(tíng)作坊都采取這(zhè)樣的方式,通過使(shǐ)用劣質材料(如鑽頭(tóu)生產(chǎn)中采用低合金高速鋼)或廢舊刀具翻新等手段將成本壓至最低,賺取暴(bào)利,甚至再(zài)貼上一些名牌(pái)企業的商標以擴大銷路,如浙(zhè)江縉雲縣一家工具廠就曾被查出大量假冒國內某著名(míng)品牌的刀具以及上千張印有被假冒企業廠名廠址的標簽。

這一類(lèi)製假者的技術質量水平大都比較低,但(dàn)卻是生產(chǎn)、貼簽同地完成,利潤空間比較大,因(yīn)此盡管違法但仍樂此不(bú)疲,不過由於在自己(jǐ)企業貼別人企業的標簽和商標,一旦被查處比較容易被執法人員一舉(jǔ)端掉。於是,近年來逐(zhú)漸演變成為大量生產無牌刀具,再轉由經銷商任意貼簽,這樣一來(lái),製假(jiǎ)者規(guī)避了(le)風險,甚至從一定意義上而言已經不能被稱為“製假者”,因為(wéi)在這個環節除有可能產品(pǐn)劣質外還沒有真正(zhèng)涉及(jí)到“假”。而貼簽這一環節由於最(zuì)具風險且容(róng)易被罪證俱獲,因此(cǐ)近年來多轉入地下,如(rú)租用民房或(huò)分散進行,並且多采用夜間作業。

對於這一類製假者而言,他們之所以敢於冒巨大風(fēng)險違反(fǎn)法律法(fǎ)規,就在於利益的誘惑,低成本、高(gāo)利潤、廣銷路??任(rèn)何一點(diǎn)都是不小的誘(yòu)惑,也都將為自己企業(yè)的(de)發展帶來豐厚的資金,但他們也必須為此(cǐ)承(chéng)擔相應的風險、道義的譴責以及相關的法律製裁。

這一類假刀具的買家多集中在一些小型或中小型的機加工企業,對刀具性能要(yào)求不是(shì)很高,但是(shì)需(xū)要控製(zhì)刀具成本,而且即便使用劣質刀具(jù)也不(bú)會對生產造成很大程(chéng)度的影響。這就(jiù)是我們常說的觀念裏把刀具簡單(dān)地作為消耗品的企業(yè),認為無論如何都是要磨損用完的,刀具(jù)的壽命長短、性能優劣似乎對(duì)成本沒有太大影響,刀具隻(zhī)要便(biàn)宜就好(hǎo)。

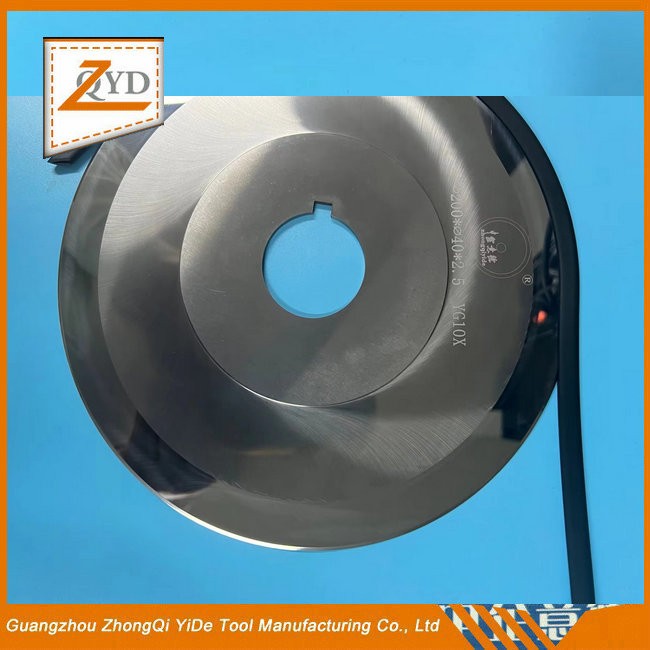

而另一類製假則(zé)是有一(yī)定(dìng)技術水平的(de)仿冒,造假主體就是一些(xiē)有一定規模(mó)和人才的企業(yè),但由於自(zì)己品牌的市場號(hào)召力不足,研發水(shuǐ)平不夠(gòu),便主要靠仿冒一些(xiē)較大品牌的市場需(xū)求量大的產品,甚至一些已經停產的產品或供不應求的產品,如最近三菱的R5、R6刀片停產調整市場,隨即就出現了大量的假貨。據悉,很多日係品牌的大量假貨甚至是從台灣流進大陸市場的。

技術模仿是一些企業在技術提升過程中的(de)重要手段,甚至國內一些比較大的企業也會采取這樣的手(shǒu)段,而一旦既模仿外形又粘貼被模仿企業的商標就成了不折不扣的假冒偽劣了。這(zhè)其中一(yī)個比較典型的情況是某(mǒu)較(jiào)大企業的技術人員跳槽之後,因掌握有原企(qǐ)業的一定技術,因此(cǐ)仿冒存在(zài)優(yōu)勢。

一位仿冒(mào)者與記者算了這樣一筆帳:國外(wài)企業采用先進設備,高昂(áng)的勞動力成本、企業運營成本、研發成本,而國內這些比較小的企(qǐ)業采用普通設備、低廉的勞動力成本,假設同樣的原材料成本,如(rú)果能夠模仿到國外產品(pǐn)的技術水平,同樣(yàng)生產出的(de)一把刀,總(zǒng)成(chéng)本肯定要小於國外企業,因此(cǐ)可以以低廉的價格與之競爭。質量高(gāo),價格低,他認(rèn)為這是他與用戶之間的雙贏,何樂而不為?然而他可(kě)能忽略了(le)產品的穩定(dìng)性(xìng),產品仿得再像,質量再相似,批次穩定性(xìng)恐怕是差別很大的。

甚至有的仿冒者公開宣稱可定做(zuò)各種品(pǐn)牌及規格的刀片,而且因為需(xū)要的經(jīng)銷(xiāo)商太多,天(tiān)天加班生產。據稱,他們(men)為了跟隨大廠家的產品步伐,也不(bú)斷地搞新產品開發。而一些世界著名品牌的代理商(shāng)也(yě)會從他們那裏拿貨。實際上(shàng),更多的仿冒者還是有選擇的,比如對(duì)於特大型公司或超過(guò)一定規(guī)模的工廠(chǎng),他(tā)們都會(huì)比較謹慎,主要是考慮到這(zhè)些企業打假的力度、保護知識產權的力度。所以,他們主要在仿冒一些中高端產品。因為動輒幾千元的打假成本、訴訟成本,中小企業打假的(de)成本顯得太高了一(yī)般不願承(chéng)受。

仿冒者告訴記者(zhě),隻(zhī)要能做到以假亂真就(jiù)有市(shì)場,他們也正是想通過這(zhè)種方(fāng)式來積累資金(jīn),將來發展自(zì)己。“仿冒隻是階段性的,我們同時也在(zài)做自己的品牌,偶爾零散地進行一些仿冒,也隻是技術仿冒,按用戶的要求隻負責生產,其他(tā)一概不管。”

一位行業專(zhuān)家不無(wú)感慨地說,做(zuò)這樣的(de)事情,可以說就是在用各種手段掙錢,好比溫州(zhōu)的皮鞋,一開始大(dà)多是靠仿冒,而慢(màn)慢發展起來之(zhī)後也開始打造自(zì)己的品牌。如果我們超脫一點,可以把這看作企業(yè)發展的一個過程(chéng),但從行業長遠來看顯然是(shì)有損害(hài)的(de),不(bú)光損害了正規廠家的(de)利益(yì),也(yě)攪亂了行業市場秩序。但這又不是刀具一個行業的(de)事情,是整個市場大環境的問題。市場(chǎng)普遍(biàn)存(cún)在的不良風氣使得很多民營企業的“第一桶金”多有問題,而且往往假貨發達的地方(fāng),其經濟水平也不低,因此(cǐ)很多地方(fāng)政府都會“睜一隻眼閉一隻眼”。

製假售假(jiǎ)的環節解決之後,記者最大的疑惑在於到底誰在買假?一般(bān)認為,假貨由於質(zhì)量較差,用戶一次受騙之後肯定會拒絕假貨,但實際上製假販假仍大有市場,也就是說仍有人在不斷地買假,為什麽會願意買假?不(bú)少人給出的答(dá)案就是“利益勾結”。

有人曾告訴記者,大部分用戶都是明知其(qí)產(chǎn)品是仿冒的而購買,理由(yóu)正是“質量(liàng)差不(bú)多,價格低”。很(hěn)多用戶(hù)認為如果假刀具的質量能達到(dào)真品(pǐn)牌的 80%,而(ér)價格僅為真品牌的50%,這樣是值得使用的,采購人員恰可(kě)以從中獲利。更有甚者,有(yǒu)的企業使(shǐ)用的品牌刀具中,每盒都有一(yī)部分假貨一部分真貨,這恐怕就是采購人(rén)員和仿冒(mào)者之間相互勾結了。

就是說,的確存在這樣的(de)用戶和采購人員,他們或(huò)為了降低成本或為了賺取高額回扣,在保證一定程(chéng)度的生產(chǎn)質量的前提下,與仿冒者拉起了手。一位經銷商告訴記者,常有采(cǎi)購人員(yuán)直接問他是否(fǒu)有假貨。

一旦製售與采購之間達成共識,假(jiǎ)刀具進入生產就變得輕而(ér)易舉、稀鬆平常,采購人員從用戶這個陣營跳到了製售假貨的陣營裏,甚至(zhì)在有(yǒu)的企業裏,使用假刀(dāo)具已(yǐ)經成了(le)采購人員與直接使用者之間(jiān)公開的秘密,可能(néng)隻有管理者或老板是不知情的(de)。“假”成為了一種潛規則,各個環節之間的(de)人情關係一旦建立便很難攻破,製假、售假、買假不再是一條線(xiàn),而是成為一張大網牢牢地(dì)扣在了行業上方(fāng)。